倍速視聴のメリット・デメリット:脳への影響と賢い付き合い方

【この記事にはPRを含む場合があります】

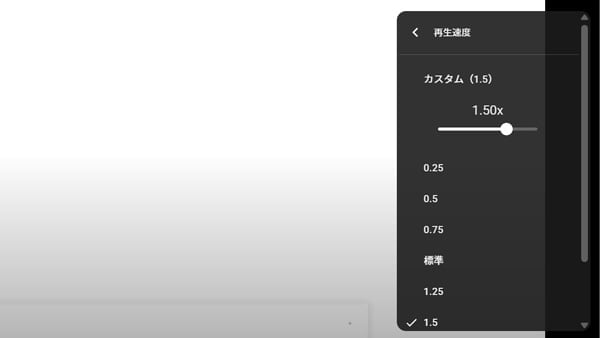

最近、YouTubeやNetflix、トレーニング動画、講義など、多くの動画プレイヤーに倍速再生のオプションが備わるようになりました。これにより、多くの人が動画を1.5倍速や2倍速、時にはそれ以上の速度で視聴するようになっています。特に若い世代では、この倍速視聴が当たり前の視聴スタイルとして浸透しています。

なぜこれほどまでに倍速視聴が人気を集めているのでしょうか。そして、この新しい視聴習慣は、私たちの脳や心にどのような影響を与えているのでしょうか。今回は、倍速視聴の背景から、そのメリットとデメリット、そして私たちの脳に与える影響について詳しく見ていきます。

倍速視聴とは?その普及の背景

倍速視聴とは、文字通り動画コンテンツを通常の速度よりも速いスピードで再生することを指します。これは読書における「速読」や「飛ばし読み」の動画版とも言えるでしょう。YouTubeやNetflixなど、主要な動画配信サービスで「2X」などの再生速度が選択できるようになったことで、その利用は大きく広がりました。

この視聴スタイルが普及した背景には、現代社会の「タイパ」(タイムパフォーマンス)重視の傾向が大きく影響しています。パンデミックを経て効率化への意識が高まり、多くの人が「人生は短すぎる」と感じ、スポーツ観戦や学習、娯楽などあらゆるコンテンツを短時間で消化しようと努めています。

エンターテインメントの選択肢が爆発的に増えたことも要因です。YouTubeの動画尺が長尺化(20分〜1時間程度)したこともあり、見たい動画が多すぎて時間が足りないという状況が生まれ、倍速視聴が必然的な選択肢となりました。また、TikTokのような短尺動画に慣れた結果、会話のないシーンや風景描写を飛ばして視聴する人も増えています。

さらに、一部の視聴者にとっては、倍速視聴が集中力を維持するのに役立つという側面もあります。特に注意欠陥・多動性障害(ADHD)と診断されたり、その傾向があると感じる人々の中には、退屈なときに実行機能不全が悪化するため、速度を上げることで集中力が保たれ、興味を維持できると報告する人もいます。

倍速視聴がもたらす多様な影響:メリットとデメリット

倍速視聴は、効率的な情報収集の手段として多くのメリットがある一方で、私たちの認知機能や鑑賞体験に影響を与えるデメリットも存在します。

倍速視聴のメリット

- 理解度と情報吸収効率の維持:多くの研究で、講義などの情報性の高い動画の場合、1.5倍速から2倍速程度であれば、通常の速度で視聴した場合と比べて理解度や記憶の定着に大きな差がないことが示されています。カリフォルニア大学の認知心理学の博士課程の学生が行った研究では、2倍速で視聴した学生も通常の速度で視聴した学生と同等の成績を収めました。トルコで行われた医療系学生を対象とした実験でも、2倍速視聴と通常速度視聴で即時および1週間後の記憶保持に有意な差は見られませんでした。

- 復習効果の向上:同じ時間で倍速視聴を複数回行うことで、情報の定着を促す「間隔反復(spaced repetition)」の効果が得られる可能性があります。例えば、1時間のコンテンツを2倍速で30分で視聴し、後日再度視聴することで、通常の1回視聴よりも高い記憶保持率が期待できると報告されています。

- 集中力の維持:一部の専門家は、高速でコンテンツを視聴する際、視聴者はより集中して内容を聞こうと働くため、効率が良くなると指摘しています。また、倍速コンテンツは気分を高揚させ、没入感や快感につながる場合もあります。

- 時間節約:最も明白なメリットは時間の節約です。これにより、より多くのコンテンツを消化したり、余った時間を他の活動に充てたりすることが可能になります。

倍速視聴のデメリット

- 高すぎる速度での理解度低下:2.5倍速以上の速度になると、記憶の保持が著しく低下するという研究結果があります。私たちの脳の「ワーキングメモリ」は一度に処理できる情報量に限界があり、あまりに速すぎると「認知的過負荷」が生じ、情報が失われる可能性があります。

- 年齢による影響の差:倍速視聴の理解度には年齢差が指摘されています。61歳から94歳の高齢者は、18歳から36歳の若年層に比べて、1.5倍速での理解度が31%も低下する一方で、若年層は2倍速でも90%以上の理解度を維持する傾向があります。これは若い脳の適応性の高さを示唆しており、高齢者が訓練しても若年層と同等になるのは難しいとされています。

- 感情や共感の欠如:ドラマや映画など、鑑賞を目的としたコンテンツを倍速で視聴すると、作品の「間」や「緩急」、映像による表現が飛ばされがちになります。これにより、登場人物の感情や人間関係の機微、ストーリーのニュアンス、映像作品ならではの芸術性が十分に伝わらず、感動や共感が置き去りになる可能性があります。特に子供の場合、言葉に過度に集中し、感情的な理解が損なわれる恐れがあると言われています。

- 自律神経への影響:倍速視聴を長時間続けることは、車のアクセルを踏み続けるような状態で、交感神経(興奮・緊張の神経)を過度に活性化させると指摘されています。これにより、自律神経のバランスが崩れ、頭痛、めまい、食欲不振、集中力低下、イライラ、不眠といった心身の不調につながる可能性があります。

- 注意力の低下とせっかち化:常に倍速でコンテンツを消費していると、通常の速度での情報処理が遅く感じられ、忍耐力が低下する可能性があります。これが、映画を最後まで見られなくなったり、人との会話でもすぐに飽きてしまったりといった、注意散漫やせっかちな傾向につながる恐れも指摘されています。

- 「作品鑑賞」から「コンテンツ消費」への変化:倍速視聴は、作品を「鑑賞」するのではなく、情報を「消費」するという感覚を強める傾向があります。セリフで全てを説明する「パンケーキ型」の作品が増え、映像による表現や行間を読む力が失われることにもつながりかねません。

倍速視聴は避けるべき?新しい視聴体験との賢い付き合い方

倍速視聴は、一概に「良い」とも「悪い」とも言えません。その利用の仕方は、何を目的としてコンテンツを視聴するかによって使い分けることが重要です。

- 情報収集が目的の場合:オンライン講義やニュース、ドキュメンタリーなど、知識や情報を効率的にインプットしたい場合は、1.5倍速や2倍速での視聴は非常に有効な手段です。特に、既に基礎的な理解がある内容や、短時間で集中して聞きたい場合に役立ちます。復習のために倍速で繰り返し視聴することも、記憶の定着に効果的です。

- 鑑賞や感情体験が目的の場合:映画、ドラマ、アニメ、エンターテイメント性の高いYouTube動画など、作品の世界観や作り手の意図、登場人物の感情の機微を深く味わいたい場合は、通常の速度で視聴することが推奨されます。これにより、映像や音の演出、間合いから得られる情報や感情を余すことなく受け止め、より豊かな鑑賞体験につながります。特に感受性の高い子供の鑑賞においては、感情が置き去りにならないよう、通常速度での視聴が望ましいとされています。

また、倍速視聴を習慣にしている人は、心身の健康維持のため、自律神経のバランスを意識することが大切です。長時間倍速視聴を続けた後は、瞑想や深呼吸などを行い、副交感神経(リラックスの神経)を活性化させる時間を設けるようにしましょう。例えば、目を閉じてゆっくりと深呼吸する「マインドフルネス呼吸法」を5分程度行うことが効果的です。

現代のデジタルライフにおける視聴習慣のバランス

動画の倍速視聴は、現代社会の「タイパ」を求めるニーズに応え、効率的な情報収集の手段として非常に有用です。しかし、その利用方法を誤ると、脳への過度な負荷や、感情的な理解の欠如、さらには自律神経のバランスの乱れといった影響を引き起こす可能性があります。

コンテンツの性質や自身の視聴目的に合わせて速度を使い分け、時には意識的に「間」や「余白」を味わう時間を作ることで、倍速視聴のメリットを享受しつつ、心身の健康と豊かな鑑賞体験を両立させることが、現代のデジタルライフを賢く生きる上で重要となるでしょう。

みんなのらくらくマガジン 編集長 / 悟知(Satoshi)

SEOとAIの専門家。ガジェット/ゲーム/都市伝説好き。元バンドマン(作詞作曲)。SEO会社やEC運用の経験を活かし、「らくらく」をテーマに執筆。社内AI運用管理も担当。