「ESGスコアがエンタメを殺す」ゲーム・映画業界が直面するポリコレと投資マネーの闇

【この記事にはPRを含む場合があります】

大手企業が次々と生み出す人気IPの映画やゲームが、なぜこれほどまでにファンの期待を裏切り、商業的な失敗を繰り返しているのでしょうか。かつては夢と魔法、そして最高のエンターテインメントを提供していたはずの企業が、今や「顧客不在」の製品を連発し、その株価までもが低迷しています。その背景には、一見すると崇高な理念に支えられているように見えるものの、その実態は巨大な投資マネーに裏打ちされた「ESGスコア」という指標が深く関わっています。

ゲームや映画といったエンターテインメントの世界では、本来、作品の品質と面白さが最優先されるべきです。しかし、現在、多くの企業がコンテンツの本質よりも、特定の「チェックボックス」を埋めることに注力し、その結果、長年のファンから「WOKE化」や「ポリコレ疲れ」といった強い批判を浴びています。

この記事では、ゲーム業界やエンターテインメント業界の視点から、このESGスコアの構造と、それがコンテンツの品質をいかに低下させているか、そして現状がファンにとって決して良いものではないという現実を、詳細な情報とともに解説していきます。なぜ今、ESGスコアがエンタメ業界にとって「毒」となりつつあるのか、その本質に迫りましょう。

【危機的状況】人気コンテンツが品質を失う、ESGスコアという圧力

コンテンツの品質よりも優先されたもの

近年、エンターテインメント企業は、製品の「ビジネス」としての価値を追求するよりも、ESGの「S」(社会)の部分に深く傾倒しすぎることで、そのバランスを完全に崩してしまいました。特にディズニーは、2023年に興行収入で次々と失敗作を出し、「美徳のシグナリング」(Virtue Signaling)を優先するあまり、ストーリーを二の次にした結果、推定10億ドルもの損失を出したとされています。

ファンや顧客が作品を避ける理由は、企業の社会的な政治姿勢そのものへの反対ではありません。そうではなく、政治的アジェンダが顧客体験と製品品質よりも優先された結果、作品の品質が低下したからです。ディズニーでは、株価が2014年以来の水準で推移し、ストリーミングサービスでも1,800万人の顧客を失い、10億ドル以上を失うなど、その影響は甚大です。

これは、エンターテインメント業界にとっての基本的なビジネス原則(顧客への奉仕)が、ESGスコアを追い求める過程で置き去りにされたことを示しています。

ゲーム業界で加速する「WOKE化」の背景

ゲーム業界もこの波にのまれました。「WOKE化」とは、多様性、公平性、包括性(DEI)のチェックボックスを埋める目的で、物語やキャラクターが意図的に構築される現象を指します。

こうした動きの背後には、ブラックロックやバンガードといった巨大な資産運用会社からのESG投資を呼び込むという金銭的なインセンティブが存在します。パブリッシャーは、自社の製品をESGに準拠しているように見せかけるために、コンテンツを修正し、オリジナルのファン層が「何が起こったのか?」と困惑するような、不可解な変更を加えるインセンティブを強く持つようになりました。

その結果、「ゲーム性」や「ストーリーの一貫性」といった作品の本質的な楽しさが犠牲にされています。たとえば、歴史的背景を重視したゲームに現代の価値観を無理に適用すると、リアリティや没入感が失われ、物語の核心と関係のない多様性の要素が突然登場することで、プレイヤーはゲームの世界観から引き離されてしまうのです。

【ESGの正体】投資マネーが支配するESGスコアとは

ESGの定義と経緯

ESGスコアとは、企業の業績を環境(Environmental)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の3分野で評価する指標です。

- E(環境)

カーボンフットプリント、エネルギー効率、資源利用など、自然環境への影響。 - S(社会)

労働慣行、DEI(多様性・公平性・包括性)、地域社会との関わり、人権など、従業員や社会との関係性。 - G(ガバナンス)

企業倫理、意思決定の透明性、取締役会の構成など、企業の健全な運営体制。

この概念は、長年にわたり存在していた「意識的な資本主義」の考えを具体化したものであり、2004年に国連の文書で紹介されました。当初は、ガバナンスを重視することで環境・社会的な課題解決を図るという、より健全な目的を持っていましたが、発展するにつれて、環境・社会・ガバナンスの各要素を数値化して合計する「一つの魔法の数字」として扱われるようになりました。

ESGスコアを企業が追い求める理由

企業がESGスコアを追求する主な理由は、巨大な機関投資家からの資金を引き付けるためです。

世界の三大資産運用会社、ブラックロック、バンガード、ステート・ストリート・キャピタルは、合計で20兆ドル以上の資産を運用しており、彼らがESG投資を優先しています。高いESGスコアを持つ企業は、長期的に持続可能でリスクが低いと見なされ、これらの巨大ファンドの投資ポートフォリオに組み込まれる可能性が高まります。

機関投資家は、上場企業にとって株価を高く維持するために不可欠であり、彼らが企業の株式を大量に保有することで議決権を持ちます。ディズニーの場合、株式の約3分の2が機関投資家によって保有されており、これらの大口株主の意向は経営に強い影響力を持ちます。企業は、このESGゲームに参加することで、安定した機関投資家の支持を確保しようと試みているのです。

ESG資産は世界的に急増しており、2026年までに33.9兆ドルに達するとの予測があり、ESGスコアが高い企業は、金融機関から低リスクと見なされ、有利な条件で資金調達できるというメリットもあります。

【虚像】「倫理的投資」の看板と「ウォッシュ」の実態

ESGスコアが抱える構造的な欺瞞

ESG投資は「倫理的」であるかのように宣伝されていますが、その実態は「見せかけ(Smoke and mirrors)」にすぎないと強く批判されています。ESGファンドは、情報開示の直前にポートフォリオを環境に優しく見えるように組み替えますが、開示が済むとすぐにこれらの資産を売却し、より収益性の高い資産に再投資する傾向があることが分析で明らかになっています。これは、実際に倫理的な変化を起こすことではなく、現代の社会的な期待に合わせて「倫理的に見せかける」ことが目的であることを示しています。

また、ESGスコアの評価方法自体にも問題があります。単一の評価基準が存在せず、格付け機関ごとにスコアが大きく異なるという主観性が指摘されています。

ゲーム業界を蝕む倫理の矛盾

ゲーム業界では、このESGスコアの欺瞞が特に深刻です。ESGファンドの中には、ギャンブル関連企業を除外する規定があるにもかかわらず、現代の多くのビデオゲームが採用しているルートボックスやサプライズ・メカニクスは、実質的に未成年者に対する賭博に基づいています。

にもかかわらず、大手ゲーム企業がESGファンドに組み込まれるのは、自己開示されたESGレポートで、労働者虐待や賭博依存といった構造的な問題ではなく、「役員会の多様性」のような表面的なチェック項目に焦点を当てているからです。

実際にセクハラ問題で揺れたアクティビジョン・ブリザードでさえ、役員会に女性やマイノリティの割合が高いことを報告することで、ESG準拠企業としてブラックロックやバンガードのファンドに含まれていました。

このように、ESGスコアは企業の倫理性を測る真の指標として機能しておらず、むしろ表面的な体裁を整えるための手段となっているのが現状です。

【負の側面】エンタメの創造性を奪う「S」(社会)の圧力

芸術性の犠牲と「ポリコレコンサル」の台頭

ESGスコアの「S」(社会)要素、特にDEI(多様性・公平性・包括性)の推進は、エンターテインメントの創造性の核心にまで影響を及ぼしていました。

この圧力に対応するため、Sweet Baby Inc.(スイートベイビー社)のようなポリコレコンサルティング会社が台頭しました。カナダ・モントリオールを拠点とするこの企業は、2018年に設立され、ゲーム開発中のストーリーやキャラクター設定に関して、DEIの考え方を推奨するコンサルティングを提供していました。

彼らが提供する感受性(センシビリティ)リーディングとは、作品を読んで誰かが不快に感じる可能性のある部分を特定し、修正を促す行為です。批判者たちは、このプロセスが「過度なポリコレ化」を引き起こし、作品の魅力やゲーム性を損なう原因になっていたと強く主張しています。

Sweet Baby Inc.は、過去にEA、Ubisoft、Square Enix、Warner Brothersといった大手企業をクライアントとしていました。これらの企業は、ブラックロックやバンガードといった巨大な資産運用会社を主要な機関投資家に持ち、ESG投資家からの影響力が強いことで知られています。当時、多くのファンや批評家からは、これらの企業が金銭的なトレンドに合わせて多様性を無理やりコンテンツに「押し込んでいる」のではないかという見解が示されました。

実際、同社が関与したゲームが「過度なポリコレ」要素によって炎上し、売り上げが伸び悩むなど、商業的な失敗に終わるケースも少なくないことが指摘されていました。

品質低下を招いた具体的な事例

ESG/DEIの優先が品質低下を招いた事例は多岐にわたります。

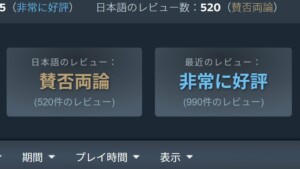

- 『アサシン クリード シャドウズ』

戦国時代の日本を舞台にしながら、主人公の一人に黒人の弥助を起用したことが「ポリコレへの過度な配慮」として大きな炎上を呼びました。開発元が「史実に基づいた設定」と強調したことも、ファンからの不信感を深める要因となりました。 - 『Horizon Forbidden West』

主人公アーロイの容姿が「可愛くない」と批判され、DLCで女性同士のキスシーンが唐突に描かれたことで再び炎上しています。 - スタジオ閉鎖

ESG要因によるコンテンツの商業的失敗は、ルミナス・プロダクションズ(『FORSPOKEN』のスタジオ)やヴォリション・ゲームズ(『Saints Row』のスタジオ)といった開発スタジオの閉鎖に繋がったと指摘されています。

エンターテインメント業界のファンが本当に求めているのは、自然な形でストーリーを豊かにする多様性であり、投資家の顔色をうかがうための、不誠実で押し付けがましい「強制された多様性」ではありません。

【エンタメ業界の課題】ESGスコアは受け入れられない

ゲーム業界や映画・エンターテインメント業界において、現在のESGスコアを軸とした動きは、ファンからもクリエイターからも良いものとしては受け入れられていません。

顧客の「購買力」という最大の力

企業は、ESGスコアを上げることで機関投資家の支持を得ようとしますが、「世界中のいかなる投資も、悪い製品の重さには勝てない」という現実が明らかになっています。

顧客は、品質の低い製品に対しては購入を停止するという「購買力」を持っています。ディズニーやバドライトの事例が示すように、ESGスコアのためにコンテンツの品質を犠牲にすれば、顧客の集団的な離反という、投資家の支持を上回る致命的なデメリットを被ることになります。

特にゲームのような贅沢品を販売する企業にとって、顧客は「ノー」と言う選択肢を常に持っています。企業は、「顧客を第一に考える」という基本原則に戻り、ビジネスを獲得するために努力することが求められています。

【日本の状況】西洋ポリコレと対峙する日本の投資家・コンテンツ

日本のコンテンツ業界への懸念

欧米のゲーム企業がESG/DEIの波にのまれる中、日本のゲームやアニメコンテンツは、西洋のポリコレに迎合しない自由な表現が、海外ファンから「西洋が魅力と感じているところだ」として強く支持されています。

しかし、日本の大手企業も無関係ではありません。過去にSweet Baby Inc.がスクウェア・エニックスなどと取引実績があったことから、ファンからは当時、「日本のゲームメーカーも追従しているのではないか」という懸念が上がっていました。

また、欧米の圧力団体は、性的表現を含むコンテンツに対する規制を、決済会社への圧力という形で実行しており、これは将来的に日本のゲームやアニメの表現の自由を脅かすリスクとして指摘されています。

賢明な日本の投資家の「ESGシカト」

日本のコンテンツ業界とは対照的に、日本の投資家は、欧米のESG基準に沿った投資を「完全にシカトしている」ことが海外で話題となっています。日本の投資家は、ESG関連株の資金を外国株式に移しており、この判断に対して海外からは「さすが日本だ」「ESGを鵜呑みにしないくらい賢い」と絶賛の声が寄せられています。

この動きは、「ESGは邪悪なだけでなく、企業が儲からないことをやらされる」という海外の批判と一致しており、日本の投資家が、感情論ではなく「数字で判断」し、ESGがもたらす商業的リスクを避けていることが示唆されます。

【今後の展望】ESGスコア依存からの脱却

ESGブームの「終焉」と残る本質

ESG投資は、一時的な熱狂を経て、今や政治的な反発や資金流出に直面し、そのブームは「終焉(Death)」を迎えたとも見られています。ブラックロックのような最大手でさえ、「ESG」という用語を使わなくなっています。

しかし、ESGという概念自体が消滅するわけではありません。環境リスク(気候変動)やガバナンス(企業統治)といった長期的なリスクを考慮することは、賢明な投資家にとって不可欠な「リスク管理」の側面を持つからです。

今後は、ESGの3要素をまとめて評価する、曖昧な「レーティング」(意見)ではなく、科学や経済学に基づいた「インパクト」(影響)を個別に計測し、ガバナンスとは切り離して評価する方向へ進むべきだと提言されています。

創造性と品質を取り戻すために

エンターテインメント業界が、投資家の顔色をうかがう「チェックリスト」作りから脱却し、創造性と品質を最優先する姿勢に戻ることが求められています。

コンテンツの製作者は、「最高のエンターテイメント体験を顧客に提供する」という芸術的な目的と、「チェックリストを埋めることで投資を呼び込む」という金銭的な目的の間に存在する深刻な衝突を解決しなければなりません。

顧客の購買力は、経済的なゲームにおける最強の力であり、企業は表面的な政治的アジェンダではなく、品質で顧客の信頼を勝ち取る必要があります。

創造的な未来のために、今こそ問うべきこと

ESGスコアは、企業が環境・社会・ガバナンスへの配慮を行うよう促すという点で、その存在自体が悪いものだとは言えません。企業が長期的な視点を持ち、社会的な責任を果たすことは、持続可能な経営の礎となります。

しかし、エンターテインメント業界が直面している最大の問題は、ESGスコアに囚われすぎて、コンテンツの品質が低下してしまったら意味がないということです。品質の低下は顧客離れを招き、結局のところ企業の存続そのものを危うくします。

今、我々はそもそもESGの考え方を見直す必要があるのではないでしょうか。現在のESGスコアリングシステムが、表面的な多様性を優先する一方で、未成年者への賭博や労働者虐待といった真の倫理的リスクを軽視するという欺瞞的な構造を抱えている以上、この指標に盲目的に従うことは、創造性を殺し、ファンを失望させる結果しか生み出しません。

本当に価値のあるコンテンツは、投資マネーの圧力からではなく、クリエイターとファンが共有する、作品への真摯な情熱から生まれるはずです。エンターテインメント業界が創造性を守り、ファンとの信頼を取り戻すためには、表面的な体裁ではなく、コンテンツの本質的な価値を最優先するという基本に立ち返ることが求められています。

みんなのらくらくマガジン 編集長 / 悟知(Satoshi)

SEOとAIの専門家。ガジェット/ゲーム/都市伝説好き。元バンドマン(作詞作曲)。SEO会社やEC運用の経験を活かし、「らくらく」をテーマに執筆。社内AI運用管理も担当。