花江夏樹も賛同!AIフェイク音声の脅威を防ぐVOICENCE(ボイセンス)の真実

【この記事にはPRを含む場合があります】

デジタル化の波は、私たちの生活を一変させました。特に、AI技術の進化は目覚ましく、テキストを入力するだけで、まるで人間のように自然で感情豊かな「AI音声」を生成できるようになりました。しかし、この利便性の裏側で、「声」をめぐる新たな課題が浮上しています。人気声優や俳優の声が無断利用されたり、悪意のある目的で本人の意図しない「ディープフェイク(フェイク音声)」として拡散されたりする事例が増加し、深刻な社会問題となっています。

現在、日本では声優や俳優などの「声の権利」を直接保護する法律や規定が存在せず、肖像権やパブリシティ権の一部でしか対応できないのが現状です。この状況は、実演家のグローバルな活動領域の拡大に伴い、無断生成や不正利用によるブランド毀損や機会損失を広げています。

こうした課題を解決し、AI音声の可能性を信頼と安全のもとに最大限に引き出すために、NTT西日本が立ち上げたのが新事業「VOICENCE(ボイセンス)」です。声の権利を守り、その価値を未来に繋げるこの画期的なプラットフォームは、AI音声の健全なビジネス活用を促進するための「公認AI」の仕組みを構築します。この記事では、NTT西日本が誇るトラスト技術や多言語対応の秘密に迫りながら、AI音声の未来がどのように変化していくのかを詳細にご紹介します。

NTT西日本が築く「VOICENCE(ボイセンス)」の基本構造とビジョン

(出典:VOICENCE)

VOICENCEは、NTT西日本が2025年10月27日(月)より開始した、実演家(声優、俳優、アーティスト、芸人など)の声の権利を守り、声の価値を高めることを目的とした音声AI事業です。

事業名に込められた哲学

「VOICENCE(ボイセンス)」という名前は、「Voice(声)」に、声の権利を守る「License(ライセンス)」と、声の本質的な価値を意味する「Essence(本質)」を組み合わせた造語です。これは、単に技術を提供するだけでなく、声が持つ本来の価値を尊重し、権利を確立することで、AI音声の利用を健全化しようとするNTT西日本の強い意志を表しています。

「声の経済圏」創出への貢献

NTT西日本は、映像やアニメ、ゲームなど、世界的に評価の高いジャパンコンテンツ産業の成長をさらに加速させるため、この事業を推進しています。同社は、コンテンツ産業の中にある「声」を新たなデジタル資産として捉え、その価値を最大化することで、音声市場の1兆円規模の拡張に貢献したいと考えています。

この目標を実現するために、VOICENCEカンパニー(CEO:花城高志氏)という社内独立組織が設置され、迅速な事業展開を目指しています。NTT西日本は、この事業を通じて、開始から3年後に売上10億円、5年後には100億円規模の事業成長をめざす計画です。

音声IPの保管・管理プラットフォーム

VOICENCE事業の核となるのは、音声に関連する知的財産を「音声IP」として一元的に保管・管理するプラットフォームの構築です。この音声IPには、以下の3つの要素が含まれます。

- 実演家から提供された音源データ。

- その音源データを学習させて生成したAI音声モデル。

- そのAI音声モデルから作成されたAI音声およびコンテンツ。

このプラットフォームにより、声を無断利用から守りつつ、正規ライセンス市場を整備することで、企業やクリエイターによるAI音声の活用を促進します。

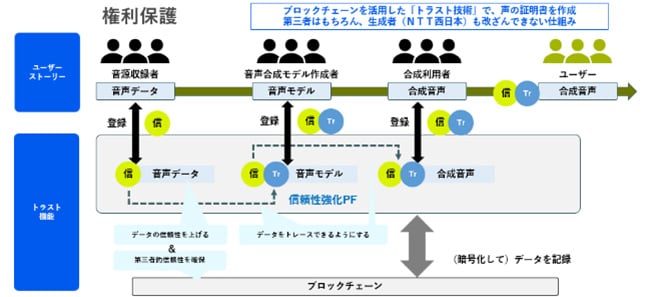

AI音声の真正性を証明する「トラスト技術」の仕組み

(出典:PR TIMES)

AI音声の普及が進むにつれて、「本物」と「偽物」を見分ける信頼の仕組みが不可欠となっています。VOICENCEは、NTT西日本が独自開発した「トラスト技術」を活用することで、この問題に対処します。

「公認AI」と無断生成された音声との区別

VOICENCEが管理する音声IPには、「実演家に正式に許諾された公認AI」であることの真正性証明データと、契約に紐づく用途証明のデータが付与されます。この証明データがあることで、VOICENCEで管理される音声は、インターネット上で無断生成されたフェイク音声と明確に区別することが可能となります。

これにより、実演家は声のデジタル資産化を促され、稼働に制限されずに持続的な収入源を確保し、ファンとの接点強化を図ることができます。

ブロックチェーンとVCを活用した改ざん防止

真正性証明のための「トラスト技術」は、高いセキュリティと透明性を実現するために、以下の技術を組み合わせています。

- データ真正性(改ざん耐性)

パブリックブロックチェーンとVC(Verifiable Credentials)を活用し、分散型台帳による改ざん耐性を確保します。これにより、声の利用履歴や権利関係のデータが、誰にも改ざんできない状態で記録されます。 - トレーサビリティ(追跡可能性)

NTTテクノクロス社の特許技術が採用された階層型VCにより、データの親子関係が記録され、追跡可能になります。生成されたファイルには、声の持ち主や利用許可情報などが可視化されるため、コンテンツが合法的に利用されているかを確認できます。 - 用途証明

利用許諾や条件といった契約内容の情報もデータとして組み合わされます。

このトラスト技術は、2025年度NEDO懸賞金活用型プログラム「GENIAC-PRIZE」のトライアル審査にて採択されており、技術的な評価も受けています。

AI音声の表現力を高める「多言語対応」と「印象制御」の技術

VOICENCEで提供されるAI音声は、単なるテキストの読み上げではなく、感情豊かでグローバルな展開を可能にする高度な音声処理技術を搭載しています。

NTT人間情報研究所の高度な音声処理技術

VOICENCEの基盤には、NTT人間情報研究所が開発した先進の音声処理技術が活用されています。

AI音声合成技術は、数秒から数分程度の声をインプットするだけで、話者本人の声の性質や話し方の特徴を高精度で再現できます。

さらに重要な機能として、以下の二つが挙げられます。

- 音声印象制御技術

話者の声色を保ちながら、印象や口調を変換できるNTT独自の技術です。これにより、単調な読み上げではなく、表現力の高い音声コンテンツ制作が実現します。例えば、バーチャルタレントのKizunaAIのボイスモデルを務める春日望氏の声を使ったデモンストレーションでは、同じセリフでも「標準」から「テンション高め」、「淡々とした」バージョンへと印象を自在に変更できることが示されました。従来の音声合成では難しかった感情表現の豊かさが、VOICENCEによって克服されつつあります。 - クロスリンガル技術(多言語対応)

話者本人の声質を損なうことなく、一言語の音声から多言語の合成音声を生成できる技術です。

VOICENCEは現在、以下の6ヵ国語に対応しており、グローバル展開を強力にサポートします。

- 日本語

- 英語

- 中国語

- 韓国語

- フランス語

- スペイン語

実演家は、一度声を登録すれば、収録稼働の制約を受けることなく、多彩な言語でコンテンツ展開が可能になります。

AI音声「VOICENCE」が創造する新しいビジネスの可能性

(出典:PR TIMES)

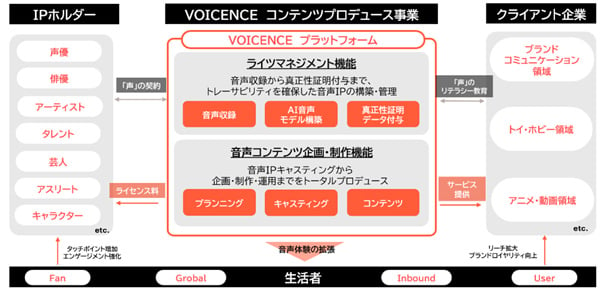

VOICENCEカンパニーは、NTTのテクノロジーを組み込んだプラットフォームを基に、クライアント企業やクリエイターに対して、音声IPのキャスティングからコンテンツの企画・制作・運用までを一貫してプロデュースする機能を提供します。

この事業がもたらす提供価値は、以下の3つの主要分野にわたります。

1. ブランド価値の最大化(音声ブランディング)

B2C企業やブランドは、一貫した「声」によってブランド人格を表現できるようになります。すべての顧客接点(タッチポイント)で同じ声を使用することで、ブランドへの愛着形成が促進され、印象の統一による想起率の向上や、音による「ながら時間」(視覚情報がメインではない時間)へのリーチが期待されます。

2. ファンエンゲージメントの強化

プロモーターやプロダクションにとって、VOICENCEはファンとの関係を深めるための強力なツールとなります。

- パーソナライズ体験

「あなたの名前を呼んでくれるボイスメッセージ」のような、個人に特化した体験が可能になります。 - ライブツーリズム

アーティストのAI音声による地域紹介の音声ARなど、ライブ会場付近の観光促進と連動したインタラクティブなコミュニケーションを実現し、ファンエンゲージメントを向上させます。 - 収益機会の拡大

実演家は収録稼働の制限なしに多様なコンテンツを創出でき、その収益がIPに還元されるため、収益機会が広がります。

3. グローバル市場への参入加速

クロスリンガル技術による多言語対応は、海外ビジネス事業者にとって大きなメリットです。映像コンテンツ(アニメ、ドラマ、舞台など)のグローバル展開の機会が大幅に広がるほか、インバウンド需要の高まりを背景に、訪日旅行客向けの観光促進や商品プロモーションにも活用可能です。

声の未来に賛同したVOICENCEパートナーたち

VOICENCEが実現する「声の権利」保護とデジタル資産化の重要性に賛同し、自らの声を預けている実演家(公開許諾パートナー)は、エンターテインメント業界の多岐にわたる分野から参加しています。

公開許諾パートナー(敬称略、2025年10月現在)

俳優 別所哲也

(出典:PR TIMES)

声優 花江夏樹

(出典:PR TIMES)

声優 春日望

(出典:PR TIMES)

バーチャルタレント KizunaAI

(出典:PR TIMES)

VOICENCEは、これらの実演家の世界観やブランド価値を最大限に尊重し、AI音声の利用に際しては、企画内容、シナリオ、品質など、様々な段階で実演家側との確認・合意を重ねることで、透明性とコンプライアンスを確保しています。

トップ声優とVTuberのボイスモデルの参加意義

VOICENCEのパートナーには、AI音声の最前線で活動するキーパーソンが名を連ねています。

人気声優の花江夏樹氏は、アニメ、ゲーム、ナレーションなど幅広い分野で活躍するだけでなく、YouTubeでのゲーム実況活動でも高い影響力を持つインフルエンサーです。声の価値と影響力を熟知しているトップランナーがVOICENCEに参加することは、AI音声技術がもたらす可能性と、声のデジタル資産としての信頼性を社会に広く示すものとなります。

また、声優の春日望氏は、バーチャルタレントのパイオニアであるKizunaAIのボイスモデル(声の提供者)です。春日望氏は、VOICENCEの発表会において、AI音声印象制御技術のデモンストレーションに協力しました。彼女のAI技術との深い関わりは、VOICENCEの技術が、感情表現やキャラクター性を維持しつつ、AI音声の表現力をどこまで高められるかを検証する上で重要な役割を果たします。

俳優・別所哲也氏とAIタレント KizunaAIの先駆的な取り組み

俳優の別所哲也氏は、映画や舞台、ラジオパーソナリティとして活動しつつ、「ショートショート フィルムフェスティバル & アジア」を主宰するなど、コンテンツ文化全体を牽引する立場にあります。エンターテインメント業界の多様なニーズに応えるVOICENCEの事業において、彼の参加は、声の権利保護が業界全体に関わる重要な課題であることを示唆しています。

そして、バーチャルYouTuberという概念を世界に広めたバーチャルタレント KizunaAIもパートナーの一員です。彼女自身が「自立型の人工知能(AI)」を自称しており、その声の活用と権利の確立は、AIキャラクターやバーチャルタレントの未来にとって象徴的な意味を持ちます。KizunaAIは、2025年2月26日より音楽アーティストとして活動を再開しており、彼女のAI音声がVOICENCEのプラットフォームでどのように活用されるのか、注目が集まっています。

フェイク音声(ディープフェイク)の脅威にVOICENCEはどう立ち向かうか

ディープフェイク(フェイク音声)による声の無断利用や成りすましは、実演家のブランド価値を毀損し、ファンを欺く深刻な脅威です。VOICENCEは、技術的証明と社会的なルール整備の両輪で、この脅威に対抗します。

真正性証明による抑止力

VOICENCEの核となるトラスト技術は、AI音声が正規の許諾を得て生成されたものであることを確実に証明します。この真正性証明のデータが、無断生成されたフェイク音声に対する決定的な識別子となります。

ネット上で人気声優の声を本人の許可なく生成し拡散する事例が増えていますが、VOICENCEは、この問題に対し、分散型台帳技術であるブロックチェーンを利用することで、改ざん不能な利用履歴とライセンス情報を提供します。これにより、権利侵害が発生した場合に、実演家は権利を正当に行使するための明確な証明データを手に入れることができるようになります。

「声の権利」のデファクトスタンダード化を目指して

NTT西日本が目指すのは、“声の真正性が担保されたAI音声コンテンツ”のデファクトスタンダード化(事実上の標準化)です。

これを実現するため、VOICENCEカンパニーは、知的財産権の専門家や行政、業界団体と連携し、AI音声の適切な利用に関するルールづくりと運用基盤の構築を進めています。

また、NTT社会情報研究所と連携し、声の権利保護や適切な取り扱いに関する解説資料を社会に提供することで、法的・社会的な側面からも声の権利保護を促進します。こうした取り組みを通じて、音声コンテンツの保護事例を蓄積し、市場における「声の権利」への認識を定着させ、社会的な抑止力を育てていく方針です。

VOICENCEの提供開始時期と利用対象

NTT西日本が提供するVOICENCEは、コンテンツ産業の信頼基盤を確立するための事業です。

提供開始と対象エリア

VOICENCE事業は、2025年10月27日(月)に開始されました。提供エリアは全国です。

どのような人が利用できるのか

VOICENCEは、主に実演家と、AI音声コンテンツを制作したい企業やクリエイターを対象としたソリューション事業です。

- 実演家

自身の声を音声IPとして登録し、NTT西日本を通じてデジタル資産として管理・運用してもらいます。 - クライアント企業/クリエイター

企業のブランディング、プロモーション、観光コンテンツ、海外向け多言語対応配信など、様々なニーズに応じてVOICENCEに企画・制作・運営を依頼します。

個人や一般のユーザーが自由にAI音声モデルを利用できるサービスとして提供されているわけではなく、公認AIによる正規ライセンス市場を整備することが目的であるため、利用には厳格な権利管理と用途証明が求められる仕組みとなっています。

信頼の時代へ!「声の権利」が創り出すAI音声の新しい未来

(出典:PR TIMES)

NTT西日本が「電話から始まった企業」として、創業以来大切にしてきた「声によるコミュニケーション」。その原点に立ち返り、AIという革新的な技術を用いて、声の価値を経済へと進化させるのがVOICENCEの使命です。

生成AIによるディープフェイクやフェイク音声といった課題が世界的に議論される今、声の権利を技術的に証明し、権利侵害を防ぐ仕組みを構築することは、声の経済圏を健全に発展させるための第一歩です。VOICENCEが実現するトラスト技術とブロックチェーンの活用は、声の真正性を担保する信頼基盤を社会に実装し、多くの実演家、企業、クリエイターが、より自由かつ安全にAI音声ビジネスへ参入できる環境を整えます。

別所哲也氏、花江夏樹氏、春日望氏、KizunaAIといったトップランナーたちが賛同したこの取り組みは、単なる技術革新に留まらず、業界全体の権利意識を高め、ルールづくりに貢献していきます。こうした流れが出来上がっていくことで、声の権利を守る意識が定着し、さらなる技術発展によって権利侵害を防ぐことに繋がっていくでしょう。VOICENCEは、AI音声の未来における信頼と活用のデファクトスタンダードを目指し、日本から世界の音声業界を創造する大きな挑戦として、その歩みを進めています。

みんなのらくらくマガジン 編集長 / 悟知(Satoshi)

SEOとAIの専門家。ガジェット/ゲーム/都市伝説好き。元バンドマン(作詞作曲)。SEO会社やEC運用の経験を活かし、「らくらく」をテーマに執筆。社内AI運用管理も担当。