ニュース映像が斜めなのはなぜ?ダッチアングルの効果とメディアでの危険性

【この記事にはPRを含む場合があります】

何か映像を見たとき、「なんだか落ち着かない」「胸騒ぎがする」と感じた経験はありませんか。特にニュースや報道番組で、本来まっすぐであるべき水平線や垂直線が意図的に傾いていたら、無意識のうちに不安をかき立てられてしまうものです。

この「映像が斜めに傾いている」表現は、実はダッチアングル(Dutch angle)と呼ばれるれっきとした撮影技法です。この技法は、サスペンスやホラー映画ではストーリーテリングを豊かにする強力なツールとして機能しますが、正確な情報を伝えるべきメディアで利用されると、視聴者の感情を意図的に操作する「印象操作」につながる危険性があります。

この記事では、映像表現の専門的なテクニックであるダッチアングルの定義、その持つ心理的な効果、そして映画などのエンターテイメント分野から、ニュース報道といった公共性の高い分野まで、具体的な使われ方を解説します。この技法を正確に理解することで、あなたが普段目にしている映像が、どのような意図を持って作られているのかを見抜く力が身につくでしょう。

映像表現の常識を変える「ダッチアングル」の基本知識

ダッチアングルとは何か?(傾いたカメラワークの正体)

ダッチアングルは、映画製作や写真撮影において、カメラを意図的に傾けて撮影する技法です。カメラのレンズの軸を中心に回転させ、フレーム内の垂直線や水平線を傾けることで、見る人が頭を傾けたときのような視点を作り出します。

この手法によって、映像は視覚的な不安定感や緊張感を持ち、見る人に不安や混乱といったネガティブなイメージを与える効果が期待されます。

ダッチアングルにはいくつかの別名があり、ダッチ・チルト(Dutch tilt)、キャンテッド・アングル(canted angle)、オブリーク・アングル(oblique angle)、またはヴォルテックス・プレーン(vortex plane)、ダーキン(Durkin)とも呼ばれます。

呼び名の由来:「ダッチ」はドイツ語の「Deutsch」から

「ダッチアングル」という名前を聞くと、オランダ(Dutch)を連想しがちですが、実際にはオランダとは関係がないとする説が有力です。

この技法がサイレント映画時代のドイツ映画で多用されたことから、「ダッチ(Dutch)」はドイツ語の「Deutsch(ドイツの)」が訛ったものだと考えられています。そのため、元々は「ドイツアングル」という意味合いだったようです。

この技法は、特にドイツ表現主義映画と強く関連しており、その時代のドイツ映画監督や撮影監督がハリウッドに移った際に、この技法もハリウッドの主流な撮影技術の一部となりました。

視聴者の感情を揺さぶる「ダッチアングル」の心理的効果

ダッチアングルが持つ最大の効果は、心理的な不穏さや緊張感を視聴者に伝えることです。

カメラの水平ラインを意図的に傾けることで、以下のような感情を演出するために使われます。

- 不安や緊張感の演出

- 心理的な不安定さ

- 混乱、異変

- 危機的状況や危険

- 現実からの逸脱(ディスオリエンテーション)

効果を最大化する技術的な工夫

この不安定な感覚は、単にカメラを傾けるだけでなく、傾きの度合いやカメラの高さ、被写界深度といった要素によってさらに増幅されます。

- 傾きの度合い(Tilt Degree)

- 傾きが強くなるほど(例えば、20度よりも45度)、そのショットはより不安定で不穏な感覚を見る人に与えます。

- カメラレベル(Camera Level)

- ダッチアングルをローアングルに配置すると、視聴者との距離を取り、被写体を悪役のように見せたり、威圧的な印象を与えたりします。

- アイレベルに近い位置で使われると、視聴者はキャラクターの不快感や混乱に共感しやすくなります。

- 被写界深度(Depth of Field)

- 浅い被写界深度(シャローフォーカス)と組み合わせると、周りの世界がぼやけ、すでに不安定なショットが閉所恐怖症的な感覚を伴い、緊張感を高めます。

ダッチアングルは、静止したショットで用いられることが多いですが、カメラが傾いた対角線に沿ってパンやトラックなどの動きを加えるダイナミックな使い方も可能です。

映画・ドラマにおける「ダッチアングル」の多様な利用シーン

ダッチアングルは、物語のストーリーテリングを向上させるために、様々な映画や映像作品で利用されてきました。

ドイツ表現主義とハリウッドへの影響

ダッチアングルのルーツは、第一次世界大戦後のドイツ表現主義にあります。当時、ドイツでは外国映画の輸入が禁止されていたため、ドイツの映画製作者たちは、絵画や芸術の表現主義運動からインスピレーションを得ました。

表現主義は、戦争の恐怖や現代生活の不安といった主観的な世界観を描くことに焦点を当てており、歪んだ人物像や不可能な角度で配置されたシーンが特徴でした。

- 初期の事例

記録上最も初期にこの技法が使われたのは、アメリカ映画『Dream of a Rarebit Fiend』(1906年)だとされています。 - 確立

ドイツ表現主義の古典である『カリガリ博士』(1920年)では、セット自体を傾けることで、その歪んだ世界観を表現しました。 - ハリウッドへの伝播

その後、ドイツの監督や撮影技師がハリウッドに移り、フィルム・ノワールなどでも多用されるようになりました。アルフレッド・ヒッチコックも、ドイツのUFAスタジオでの経験があり、『断崖』(1941年)や『見知らぬ乗客』(1951年)などでダッチアングルを使用しています。

具体的なエンターテイメント作品での効果的な利用

ダッチアングルは、単に恐ろしいシーンだけでなく、現実のシフトや異常性の露呈を強調するためにも使われます。

不信感の増幅(『ミッション:インポッシブル』)

ブライアン・デ・パルマ監督の『ミッション:インポッシブル』(1996年)では、イーサン・ハント(トム・クルーズ)が上司キットリッジと会うシーンでこの技法が効果的に使われています。

- 会話は通常の水平なショットから始まります。

- イーサンが、自分のチーム以外にも別のIMFチームが関わっていたことに気づき、疑念を抱いた瞬間、フレームが傾きダッチアングルに切り替わります。

- キットリッジがイーサンを裏切り者だと示唆し始めた瞬間、キットリッジ側もダッチアングルになり、不安と不信感が増強されます。

- このシーンでは、通常の構図から極端な構図へ切り替わることで、シーン内の大きな変化をリアルタイムで観客に感じさせています。

現実の変化(『アバウト・タイム〜愛おしい時間について〜』)

『アバウト・タイム』では、主人公ティムが父親からタイムトラベルの能力を教えられ、初めて試した後、タンスから出て階段を降りるシーンでダッチアングルが使われます。これは、彼の人生における完全な現実のシフトが起こったことを強調しています。

精神的な危機や混乱の強調

- 『フック』では、スミーがフック船長にピーター・パンの子供たちを敵に回すというアイデアを説明する際、戦略の変化を示すためにダッチアングルが使用されます。アイデアの展開に合わせてカメラが逆方向に傾き、興奮と混乱を表現します。

- 『イングロリアス・バスターズ』では、大佐が尋問しているシーンで、相手の女性が自分が捕まったことを悟った瞬間にダッチアングルに切り替わり、恐怖と追い詰められた感情を強調します。

その他の特異な利用例

- ティム・バートン監督やテリー・ギリアム監督など、美術のバックグラウンドを持つ映画製作者は、『未来世紀ブラジル』や『ラスベガスをやっつけろ』などで、狂気や薬物精神病、見当識障害を表現するためにこの技法を頻繁に利用しています。

- 1960年代のテレビシリーズ『バットマン』では、各悪役が「曲がっている(crooked)」ことを示すために、それぞれの悪役が独自の傾きを持って映されていました。

- ホラービデオゲームでも、プレイヤーに不安感をもたらすために静止カメラアングルと共にダッチアングルが使用されています(初期の『バイオハザード』や『サイレントヒル』など)。

報道・ニュース番組での「ダッチアングル」使用が引き起こす問題

エンターテイメントとして確立されたダッチアングルですが、正確な情報を伝えるべきニュースや報道番組で利用されると、深刻な問題を引き起こします。

NHKニュースでの使用と批判の拡大

2025年10月22日、NHKニュース7が、意図的に受け手に不安感や否定的イメージを与えるためにダッチアングルを多用したという指摘が上がり、大きな批判を呼びました。

映像では、首相や新閣僚が階段を降りてくる様子、国会議事堂、首相が記者会見に臨むズームアップ映像など、いずれの場面でも水平ではなく斜めに傾いた映像が流れていました。

- 視聴者の反応

ネットユーザーからは、「ニュース内容ならまだ検証もできるが、無意識に訴えかけてくる印象操作は悪質だ」、「やっていることがナチスと同じ」、「斜めってキモい、いやらしいやり方」といった強い批判が寄せられました。 - サブリミナル効果の指摘

この手法は、視聴者の無意識に訴えかけ、不安を煽るサブリミナル・コントロールと同じような効果を持つと指摘されています。

NHK側の見解とプロの視点からの疑問

批判が広がる中、NHKは産経新聞の取材に対し、「映像を見た人に不安感や否定的イメージを抱かせたという意図はありません」と回答しました。

NHKは、「画角を斜めに傾ける手法は、ズームやパンなどの撮影手法の一つとして、これまでも様々なニュースで使用しています」と釈明しています。

しかし、この回答に対して、多くの専門家や視聴者から疑問の声が上がっています。

- 「意図的ではない」ことの悪質性

斜めの画角が不安を抱かせる効果があることは疑いようがないにもかかわらず、それを「意図せずやってしまった」のであれば、公共放送として業務を遂行する上で、表現の選択に対する配慮を欠いていることになり、極めて問題が大きいという指摘があります。 - 過去の使用事例

過去にもテレビのニュースでは、企業やタレントの不祥事の報道や、混乱した状況(ロックダウン時の人通りのない道路など)を伝える際に、その不安や揺らぎを強調する表現として、ダッチアングルが使われることがありました。しかし、特定の政権発足直後の、特に不祥事が起きていない場面で多用されたことは、視聴者の不安を増幅させるという狙いが的確な場面で使われたと見られ、「印象操作」を目的としていると判断されやすい状況です。 - プロの倫理観

放送作家の経験を持つ人物は、この手法は「意図的にやっているのは明らかで極めて悪質な報道」だと非難しています。また、元テレビ業界の関係者は、制作現場では「特定の思想、政治信条を持っている人たちでしたから、敵対人物にはそれなりの編集はやっていましたよ。意図的というより当然当たり前といった感じでね」と述べ、意図的な印象操作が行われる可能性を指摘しています。

映像の仕事をしていてダッチアングルについて知らないことはあるのか

プロの映像制作者にとって、ダッチアングルが持つ心理的効果は基礎知識です。

常にフラットが基準という暗黙のルール

映像のプロ、特に報道に携わる者は、撮影時の水平線(フラット)を基準とするのが基本中の基本です。

- 研修で教わること

高校の放送院での研修などでも、カメラマンは「アングルは常にフラットが基準で、意図しないで傾けるのは絶対にダメで、明確な意図をもっての変更は良い」と指導されることがあります。 - プロの意図

プロのカメラマンが、何の意図もなく「なんとなく斜めに傾けて撮ってみました」などということは絶対にありえないため、ニュース映像で明確に傾きがある場合、そこには何らかの意図が込められている可能性が高いと判断されます。

映画評論家のロジャー・エバートは、SF映画『バトルフィールド・アース』(2000年)がダッチアングルを多用したことについて、「監督は、より良い映画から監督が時にカメラを傾けることを学んだが、その理由を学んでいない」と鋭く批判しました。これは、プロであっても、その技法が持つ文脈や意味を理解せずに乱用することは、映像の質を低下させ、視聴者に混乱を与えるだけであることを示唆しています。

報道機関として公平性を追求するのであれば、視聴者がどう受け取るかに最大限配慮すべきであり、感情を歪ませる可能性のあるテクニックは控えるべきだという意見もあります。

デジタル時代とダッチアングル:英語での検索と映像生成AIの進化

ダッチアングル(Dutch angle)を英語で検索する際、その言葉の由来が「ドイツ(Deutsch)」にあることが、この技法の歴史的背景を物語っています。

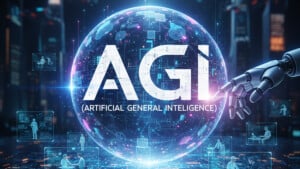

また、Googleで「dutch angle」と検索すると、検索結果画面全体が斜めに傾いて表示されるという、興味深い現象が発生します。これは、検索エンジン自体が、この「不安定さ」や「異変」を表現する撮影技法を、デジタル時代においても強力な視覚効果として認識している証拠と言えるでしょう。

さらに、現代の映像制作の現場では、AIの進化によってカメラワークの自動化が進んでいます。

例えば、Googleが開発した動画生成AI『Veo 3(ベオ スリー)』は、簡単な指示文(プロンプト)に基づいて、超高品質で高画質な映像を自動で生成できます。このAIは、ズームイン・アウトやスローモーションといったカメラワークの自動演出にも対応しており、素人でもプロ並みのクオリティの動画を作成することが可能です。

また、プロンプトの理解度も高いため、日本語での指示にも十分に対応しています。

AIが自動で映像を生成し、高度なカメラワークを適用する時代だからこそ、ダッチアングルのような意図的な「歪み」の表現が持つ意味は、より重要になります。AIが単に映像を生成するだけでなく、その映像が視聴者にどのような感情(不安、混乱など)を呼び起こすかを意識して、プロンプトで「ダッチアングルを使用せよ」と指示することで、狙い通りの心理効果を付与することも可能です。

このように、ダッチアングルは、言語(英語/ドイツ語)の由来から、最新のAI技術に至るまで、映像表現の意図を問うキーワードとして存在し続けています。

娯楽と報道、ダッチアングルの使い分けの重要性

ダッチアングルは、映画やドラマ、ゲームなどのエンターテイメント分野で、ストーリーやキャラクターの心理状態を視覚的に表現する際に、非常に効果的で、かつ強力な映像技術です。キャラクターの不安、混乱、危機、あるいは現実が歪んだ瞬間を強調するために、この技法を活用することは、映像を視覚的に面白くし、物語を豊かにします。

しかし、正確な事実を中立的に伝える義務があるニュースや報道といったメディアにおいては、この技法の使用は絶対に行ってはならない行為です。

ダッチアングルは視聴者の無意識に作用し、不安感や否定的イメージを植え付ける効果があるためです。報道機関が、ある対象(政治家や企業、事件など)に対して視聴者に特定の感情を抱かせたいと意図し、この手法を用いた場合、それは悪質な印象操作となり、公共放送としての公平・公正な立場を放棄していると見なされます。

国民から受信料を徴収して成り立っている公共放送が、特定の政治的な印象操作を疑われるような演出を行ったことは、メディアへの不信感を決定的に強める結果を招き、その存在意義さえも根本から見直すべき時期に来ていると言わざるを得ません。

視聴者として、映像が「斜め」であることに気づいたとき、それが物語上の演出なのか、それとも意図的な印象操作なのか、その文脈を冷静に判断することが、情報過多の時代を生き抜く上で非常に重要となります。

みんなのらくらくマガジン 編集長 / 悟知(Satoshi)

SEOとAIの専門家。ガジェット/ゲーム/都市伝説好き。元バンドマン(作詞作曲)。SEO会社やEC運用の経験を活かし、「らくらく」をテーマに執筆。社内AI運用管理も担当。