宇宙最大の謎「シミュレーション仮説」の真偽。物理学と天才が語る仮想現実論の最前線

【この記事にはPRを含む場合があります】

「私たちが今生きているこの世界は、実はコンピューターの中で作られた仮想現実(シミュレーション)なのではないか」という疑問は、古くから哲学や宗教の中で語られてきました。そして近年、この「シミュレーション仮説(Simulation Hypothesis)」は、現代科学とテクノロジーの進化により、再び世界中の注目を集めています。

電気自動車メーカーのテスラや宇宙企業スペースXの創設者であるイーロン・マスク氏が「私たちがベースの現実(シミュレーションではない世界)に生きている可能性は数億分の一だろう」と発言したことや、天才物理学者スティーブン・ホーキング博士が「シミュレーションの中にいる確率は50%だ」と推測したことは、世界に大きな衝撃を与えました。一見、SFやオカルトのように聞こえるこの仮説ですが、なぜこれほどまでに、優れた知性を持つ人々が真剣に議論し、可能性が高いと考えるのでしょうか。

ここでは、この世界がシミュレーションであるとする根拠や、その可能性を統計的・物理学的に考察する議論の最前線、そしてこの仮説が真実だった場合に私たちの世界がどのように変わるのかを、詳細にご紹介します。

シミュレーション仮説とは?現実の「実在性」を問い直す概念

シミュレーション仮説の基礎知識と哲学的起源

シミュレーション仮説とは、私たちが現実として経験している世界が、実際にはコンピュータープログラムのような高度な「シミュレートされた現実」に過ぎない、という考え方です。これは、人間がシミュレーション内の構成物であるという前提に立っています。

この考え方の起源は非常に古く、古代の哲学的思索にまで遡ります。

- 古代の問いかけ

古代中国の思想家である荘子の「胡蝶の夢」では、蝶として楽しく飛び回る夢を見た荘子が、目覚めた後に自分自身が蝶になった夢を見ていたのか、あるいは今目覚めている自分が蝶が見ている夢の中にいるのか、区別がつかないという疑問を投げかけました。古代インド哲学の「マーヤ(幻影)」の概念、あるいは古代ギリシャの哲学者プラトンが『国家』で用いた「洞窟の比喩(アレゴリー)」も、人間の認識と真実の関係を問いかけた初期の例です。プラトンは、洞窟の囚人たちが壁に映る影を現実の全てだと信じている様子を通して、私たちが感覚を通して捉えている現実が、あくまで実態の影に過ぎない可能性を示唆しました。 - 西洋哲学の発展

西洋哲学においては、ルネ・デカルトが「悪しき霊(Evil Demon)」の概念を哲学的に定式化し、私たちが感知する外部世界が、実は強力な悪しき存在によって作り出された幻想ではないかという認識論的な懐疑論を深めました。これは後に、「水槽の脳(Brain in a vat)」という思考実験に繋がります。

現代シミュレーション仮説の提唱者:ニック・ボストロム

現代のシミュレーション仮説の議論を体系的に構築したのは、2003年に論文を発表したオックスフォード大学の哲学者ニック・ボストロム博士です。

彼の提唱した「シミュレーション議論(Simulation Argument)」は、私たちが高度な先祖シミュレーションの中に住んでいるかどうかについて、次の3つの選択肢(トリレンマ)のいずれかがほぼ確実に真実であると論じます。

- 知的生命体は高度なシミュレーションを行える前に、ほぼ必ず絶滅する。

- (例:核戦争、環境破壊、AIの暴走などによって人類が滅亡する)。

- 高度な文明は、シミュレーションを作る技術があっても、何らかの理由でシミュレーションを実行しない。

- (例:倫理的な理由、法律による制限、エネルギーの制約、関心の喪失など)。

- 私たちはすでにシミュレーションの住人である可能性が、非常に高い。

ボストロム博士の議論は、意識を持つシミュレーションが可能であるという前提に基づいています。もし3番目の選択肢が真実である場合、シミュレーション世界で生活している意識の総数が、ベースの現実(オリジナルの世界)の意識の総数を圧倒的に上回るため、統計的に見て私たちはシミュレーション内の存在である可能性が限りなく高くなると結論付けられます。

シミュレーションと言える根拠:現実に見られる「最適化」と「バグ」

シミュレーション仮説の肯定派は、私たちの宇宙の物理法則の中に、まるでコンピュータープログラムの「バグ」や「計算資源の節約(最適化)」のような痕跡を見つけ出せると主張します。

量子力学の奇妙な現象とオンデマンド・レンダリング

極めて小さな世界を扱う量子力学には、私たちが経験する日常的な物理法則では説明がつかない奇妙な現象が多数存在します。これらの現象が、コンピューターが計算負荷を減らすための「最適化技術」に酷似していると指摘されています。

観測されるまで状態が確定しない

- 二重スリット実験などで知られるように、電子などの素粒子は、観測されていない時は「波」のように曖昧に広がり、位置や運動量が確定しない「重ね合わせ(スーパーポジション)」の状態で存在します。

- しかし、観測された瞬間に初めて、その状態が一つの「点(粒子)」として確定します。

- この現象は、コンピューターゲームの「レンダリング処理」に似ていると考えられます。ゲームでは、プレイヤー(観測者)が視界に入れている部分だけを詳細に描写し(フルスペックで計算し)、見ていない部分(視界外の背景)は計算を省略したり、非常に粗い解像度で保ったりして、計算資源を節約します。

- イーロン・マスク氏も、「量子不確定性とは最適化手法である」と語ったとされます。

量子もつれ(エンタングルメント)

- 過去に相互作用した2つの粒子がもつれ合った状態になると、一方の粒子を観測して状態が確定した瞬間、どれだけ離れていてももう一方の粒子の状態も瞬時に確定するという現象です。

- アインシュタインが「不気味な遠隔作用」と呼んだこの現象は、コンピューターシミュレーションの観点からは、「同期されたデータベース」のように解釈できます。世界中に散らばったサーバーが瞬時にデータを同期するように、宇宙全体が巨大なコンピューターでつながっているかのような挙動に見えるためです。

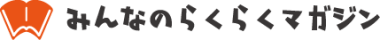

宇宙の「最小単位」とデジタル構造

宇宙を極限までミクロの視点で見ると、空間や時間は連続的(アナログ)ではなく、離散的(デジタル)な構造を持っている可能性が指摘されています。

- プランク長とプランク時間

宇宙には「プランク長」($1.6 \times 10^{-35} \text{m}$)という、これ以上小さくなると物理的に意味を持たない最小サイズが存在します。これは、デジタル画像における「最小ピクセル」に相当すると考えられます。同様に、時間にも「プランク時間」($5.4 \times 10^{-44} \text{秒}$)という最小単位があり、これはゲームの「フレームレート」に相当する可能性が指摘されています。 - ホログラフィック原理

宇宙の3次元世界の情報全体が、実はブラックホールの表面のように2次元の境界線(事象の地平面)に焼き付けられ保存されている、という「ホログラフィック宇宙論」が理論物理学で真剣に議論されています。この考え方では、私たちが体験する3次元世界は、2次元の情報から投影された「ホログラム」に過ぎないということになります。

重力は「情報圧縮」の結果であるという最新研究

2025年に発表されたメルビン・ボプソン博士(ポーツマス大学)の論文では、物理学の根幹である重力そのものが、宇宙が情報処理の効率化を図ろうとする現象、すなわち「情報圧縮」の仕組みである可能性が提示されました。

- 宇宙=巨大なコンピューター

ボプソン博士は、宇宙全体を巨大なコンピューターシミュレーションと見なし、電子や陽子といった素粒子すらも、生物のDNAのように純粋な情報ビットとして存在していると考えます。 - 重力=データ圧縮

コンピューターは情報処理量が多いと動作が重くなる(処理落ち)ため、宇宙もまた、膨大な情報量による計算負荷を避ける必要があります。そのために、空間に存在するバラバラの物体(情報ビット)を、できるだけ一箇所にまとめて情報量を最小化しようとする働きが起こります。 - 秩序の増大

この「まとめようとする動き」こそが、私たちが「重力」として体験している力だというのです。重力は、コンピューターが自動でデータ圧縮(デフラグ)し、計算を楽にするための「最適化装置」であると解釈できます。 - エントロピーの減少

熱力学の第2法則によれば、世界の無秩序さ(エントロピー)は増大し続けるのが宇宙の絶対的ルールですが。ボプソン博士は、情報の世界では、システムが進化することで情報の無駄が整理され、情報エントロピーが減少することがあると考えます。銀河や星団が形成されるなど、宇宙がより秩序立った方向へ進化しているように見える現象も、情報の整理・効率化として説明できる可能性があります。

シミュレーション仮説を支持する肯定派の論理

シミュレーション仮説の肯定派は、主に統計的論理、技術の発展速度、そして宇宙の微調整問題から、この仮説の蓋然性を主張します。

統計学が導く「99.9%の可能性」

ニック・ボストロム博士のシミュレーション議論は、統計的な論理から導かれます。

- シミュレーションの爆発的増加

もし高度な文明(ポストヒューマン)が先祖シミュレーションを作成する能力を持ち、かつ実行する意思があるならば、1つのベースの現実に対して、何千、何万、あるいは何兆ものシミュレーション世界を作り出すことが可能です。 - 意識の総数

シミュレートされた世界に存在する意識を持つ人々の数(シムズ)は、ベースの現実に存在する本物の人々の数を圧倒的に上回ります。 - 結論

そのため、宇宙全体に存在する意識の中からランダムに一つを選んだ場合、それがベースの現実に属する意識である確率は極めて低く(99.9%以上がシミュレーションの住人)、私たちはシミュレーションの中にいる可能性が圧倒的に高くなります。

技術の指数関数的発展と未来予測

技術の急速な進歩が、シミュレーション仮説を現実的なものとしています。

- ムーアの法則

インテルの創業者の一人であるゴードン・ムーアが提唱した、コンピューターの処理能力が約2年ごとに2倍になるという「ムーアの法則」は、現実世界で長年ほぼその通りに進んできました。この指数関数的な成長が続けば、将来的に現実と区別がつかないほどの「ハイパーリアルな仮想世界」を作れるのは時間の問題だと考えられます。 - ポストヒューマン文明の能力

NASAの専門家は、10年以内に人生80年分、つまり人間の一生分の思考全てをシミュレート可能なコンピューターが開発される可能性があると予測しています。また、理論的には、惑星一つ分の大きさのコンピューター(木星サイズのコンピューターなど)は、毎秒$10^{42}$乗もの演算が可能であると試算されています。ボストロム博士は、文明がハイパーリアルなシミュレーションを作り出す能力を備えた時点を「シミュレーション・ポイント」と名付け、人類は100年以内にこのポイントに到達するだろうと予測しています。

宇宙の物理定数の「微調整問題」

宇宙を支配する約20個の基本的な「物理定数」の値が、まるで生命の誕生に都合よく設計されたかのように、極めて狭い範囲に調整されているという現象は、「微調整問題(ファイン・チューニング)」と呼ばれ、シミュレーション仮説の根拠の一つとなります。

- 繊細なバランス

例えば、原子核の粒子を結びつける「強い力」が2%弱かっただけで炭素という元素ができず、生命が存在しない宇宙になります。また、「電磁気力」が5%変わっただけで原子が安定して存在できなくなります。 - プログラム設定説

これらの定数が偶然すべて生命に最適な値を取る確率は、天文学的に低く、奇跡的です。しかし、もし宇宙がシミュレーションであれば、これはゲーム開発者が最初から生命が住めるように物理法則(パラメーター)を設定した「設計値」であると簡単に説明がつきます。

シミュレーション仮説を否定する意見と物理学の限界

シミュレーション仮説は、統計的には可能性が高いとされますが、物理学の観点からは、実現は「ほぼ不可能」であるという強力な反論が存在します。

物理学が導き出した「演算能力とエネルギーの絶対的限界」

2025年に発表されたフランコ・ヴァッツァ准教授(ボローニャ大学)の研究では、情報とエネルギーの物理的な関連性に基づき、シミュレーション仮説の物理的な実現可能性が検証されました。

- 可視宇宙のシミュレーション

宇宙全体をプランクスケール(最小単位)までフル解像度でシミュレートしようとした場合、必要な情報量とエンコーディングエネルギー(情報をコード化するために必要なエネルギー)は、可視宇宙全体に含まれるエネルギーよりも遥かに巨大になります。ヴァッツァ准教授は、「シミュレーションを始めるためのデータを保存する資源すら、この宇宙には遠隔的にすら利用可能な資源がない」ため、宇宙全体をフル解像度でシミュレートするのは物理的に不可能であると結論付けています。 - 地球のシミュレーション

仮にシミュレーションの範囲を地球のみに限定し、フル解像度で再現しようとした場合でも、初期のエンコーディングエネルギーだけで、天の川銀河の全ての星と物質を重力的に解体するのに必要なエネルギー(約9万個分の太陽の質量をエネルギーに変換する規模)と同じオーダーが必要です。さらに、この莫大なエネルギーは、シミュレーションの各タイムステップ(時間刻み)ごとに消費されなければなりません。 - 低解像度シミュレーションでも非現実的

では、人間が観測可能なレベル(高エネルギーニュートリノの観測限界である約$10^{-21} \text{cm}$の長さスケール)に解像度を落とした「低解像度シミュレーション」はどうでしょうか。ヴァッツァ准教授は、この場合でも、現実世界の1秒の進化をシミュレートするのに数千万年〜数億年という「地質学的に長い時間」の計算時間が必要になると試算しました。この計算をリアルタイムで行うには、可視宇宙の全恒星をエネルギーに変換するよりも遥かに大きなパワーが必要となり、「あらゆる目的で完全に非現実的」であると結論付けています。 - 結論

ヴァッツァ准教授は、「私たちが住む宇宙が、私たちと全く同じ物理法則を持つ宇宙でシミュレートされていることは、技術的な進歩に関わらず、単純に不可能である」と主張します。

シミュレーション仮説に対するその他の批判

- 意識の基盤問題

ボストロムの議論は、意識が特定の計算構造から発生する(計算主義)という前提に立っていますが、意識や主観的な体験(クオリア)がコンピューターでシミュレート可能かどうかは、哲学的・科学的にまだ争点となっています。 - 第一原因の問題

シミュレーションが無限の入れ子構造(マトリョーシカ構造)になる可能性があるとすると、「最初のシミュレーションを誰が作ったのか?」という「第一原因(First Cause)」の謎に突き当たります。これは、シミュレーション仮説を提唱しても、根本的な問いを解決していないという批判に繋がります。 - 法則の不必要性

物理学者のフランク・ウィルチェック氏は、我々の宇宙の法則には、シミュレーションにとっては不必要で余分な「隠された複雑性」があると指摘し、シミュレートされた環境の法則が「局所的で時間や場所で変化しない」理由がないと述べています。

シミュレーションが真実だった場合、私たちの世界はどうなる?

もしシミュレーション仮説が真実だと証明された場合、それは人類の価値観や社会構造に甚大な影響を与えるでしょう。

創造主(シミュレーター)の正体

この世界をシミュレートしている「創造主(シミュレーター)」は、誰なのでしょうか。ソースには主に以下の可能性が挙げられています。

未来の人類説(自己シミュレーション)

私たちの遠い子孫が、歴史研究や先祖の生活再現のために、超高度な文明のコンピューターでシミュレーションを実行しているという説です。未来人は、タイムマシンが不可能なため、シミュレーションによって過去の時代を再現し、様々な仮説的な実験(もしスマートフォンがなかったら?など)を行っている可能性があります。

異星文明(異次元の存在)説

私たちとは全く異なる存在、例えば宇宙人や異次元の知的生命体が、科学的な実験や観察、あるいは想像もつかない目的のために、この宇宙を巨大な実験場として運営しているという説です。

超知能AI説

映画『マトリックス』と同様に、過去に人類が作った人工知能(AI)が自律的に進化し、シンギュラリティを超えた後に、人類を管理・シミュレートしている可能性です。

神や高次元の存在説

古来より人類が語り継いできた神、あるいは大いなる意識が、このシミュレーションの設計者であり運営者であるという考え方です。従来の魔法的な神ではなく、超高度な科学技術を駆使する「現代版の創造主」だと捉えられます。

倫理、社会、価値観の変化

シミュレーションの真実が明らかになれば、人類社会は大きな混乱(株価の暴落など)を経験するでしょう。

- 価値観の崩壊と再構築

「仮想世界でお金を稼ぐ意味は何か」という根本的な疑問が生まれ、経済、宗教、倫理、法律など、あらゆるものが揺らぎます。 - 倫理的な行動への動機付け

逆に、私たちが「誰かに見られている」と知れば、行動や倫理観に慎重になる人が出てくるかもしれません(お天道様が見ているという信仰が現実になる)。また、国や文化の違いが「プログラムのバリエーション」でしかないと思えば、争いが減り、人類全体の一体感が生まれる可能性もあります。 - 人生と死の概念の変化

もしこの世界がゲームであれば、人生は「ライフ」であり、死の概念も変わるかもしれません。データは永続的に保存可能で、バックアップや復活の可能性、つまり永遠の命の概念が生じるかもしれません。 - 精神的な現象の再解釈

輪廻転生やカルマの仕組みも、オンラインRPGのようなゲーム構造として解釈される可能性があります。カルマは「アカウントに紐付けられたクエストログ」であり、過去の人生データが次の人生の初期設定やイベントに影響を与えるというわけです。また、予知夢やデジャヴュ(既視感)といった現象は、プログラムが再構築された際に生じる「バグ」や「データベースとの照合エラー」であると説明されるかもしれません。

シミュレーションからの脱出と覚醒

シミュレーション仮説が真実だったとしても、私たちが「何かをすること」は原理的に難しいとされます。哲学者プレストン・グリーン氏は、私たちがシミュレーションの中にいると分かった場合、そのシミュレーションが「オフ」にされてしまう危険があるため、「見つけない方が良い」とさえ主張しています。

しかし、映画『マトリックス』のように、主人公ネオが「赤い薬」を選択して真実に目覚め、プログラムに立ち向かうというテーマは、私たちの存在意義を問いかけます。シミュレーションからの「覚醒(アチーブメント)」は、一部の特別な才能を持つ人だけでなく、「誰もが持っている可能性」であり、まずは自分で疑問を持ち、勇気を持って真実を探求しようとする姿勢が重要だと言えるでしょう。

真実の探求: 仮想現実論が問いかける私たちの存在意義

シミュレーション仮説は、SFや都市伝説として人気を集めていますが、その議論の核心は、人類が長年問い続けてきた「現実とは何か」「意識とは何か」「存在とは何か」という根源的な哲学的問いにあります。

数字など規則的なものの現象が数多くあるのは事実です。物理定数の奇跡的な微調整や、重力が情報を圧縮する仕組みとして機能している可能性など、宇宙が単なる偶然ではなく、意図的に「設計」または「最適化」されているかのような痕跡は、確かに存在します。

そして、技術の指数関数的成長と統計的な蓋然性を考慮すれば、シミュレーションである可能性は大いに考えられます。私たちが「シミュレーション・ポイント」に近づくにつれ、私たちは自身がシミュレーションの創造主になる可能性を持つと同時に、自身がシミュレートされた存在である可能性も限りなく高くなるという、この「マトリョーシカ構造」こそが、シミュレーション仮説の最も説得力のある論理です。

しかし、物理学の最新研究が示すように、この宇宙をフル解像度でシミュレートするには天文学的なエネルギーと計算時間が必要であり、私たちと同じ物理法則を持つ宇宙でシミュレーションを実行することは、原理的に不可能に近いという強力な反証も存在します。

結局のところ、ただそれに対して何かができるわけではありません。完璧なシミュレーションであれば、内部から真実を証明することは極めて困難です。

それでも、この問いに向き合うことには大きな価値があります。たとえこの世界が仮想現実だったとしても、私たちがそこで経験する喜びや悲しみ、愛、友情、そして美しいものを見た時の感動といった「瞬間の体験」は、紛れもなく本物であり、その価値は変わりません。

「我思う、ゆえに我あり」。この探求こそが、私たちがどんな世界に生きるにせよ、人間が持つ知的探求心の証なのです。

みんなのらくらくマガジン 編集長 / 悟知(Satoshi)

SEOとAIの専門家。ガジェット/ゲーム/都市伝説好き。元バンドマン(作詞作曲)。SEO会社やEC運用の経験を活かし、「らくらく」をテーマに執筆。社内AI運用管理も担当。